二战结束后, 胡志明为何说: 宁愿被法国殖民, 也不愿被中国占领?

文 | 亓钦

声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文未已标注文献来源及截图,请知悉。

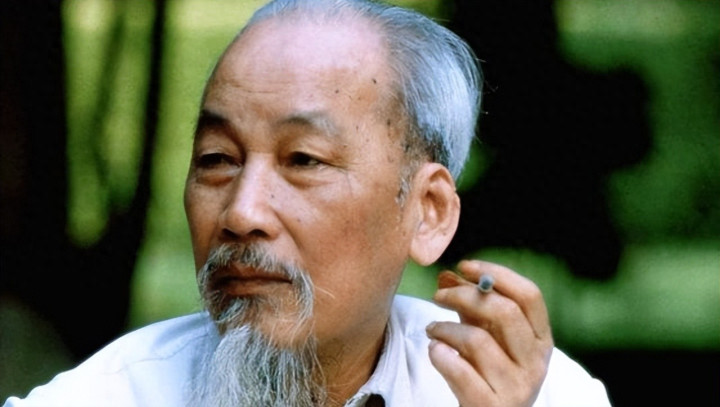

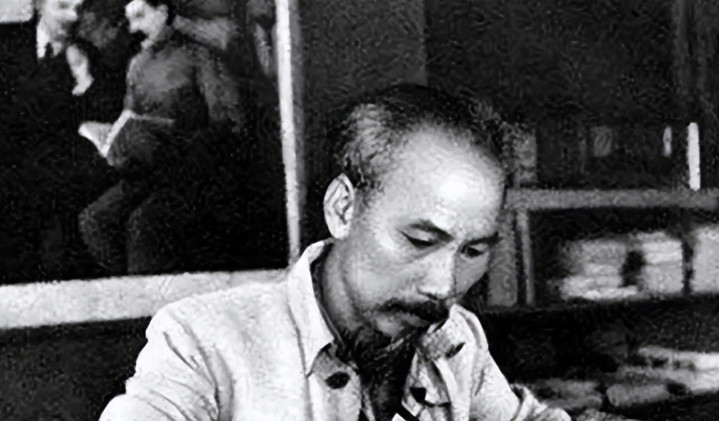

1945年秋天,胡志明在河内的办公室里走来走去,外面是刚刚进城的中国国民党军队,里面是焦头烂额的越盟干部。他一边皱着眉头,一边低声说出一句后来被反复引用、也被大量误解的话:

“我宁愿被法国殖民,也不愿被中国占领。”

这句话一直被当成“胡志明反中”的证据,但真要从中国立场出发去看这段历史,你会发现,胡志明说这话的时候,不是恨中国,而是怕中国,更是没得选。

他怕的不是中国这个国家,而是当时中国军队代表的国民党政权。他后来真正依靠、真正信任的,是中国共产党。

越南怕中国很久了,这不是新闻

越南人怕中国,不是因为1945年的事,而是因为上千年历史。

从西汉开始,中国对越南北部的统治断断续续维持了接近一千年。交趾郡、日南郡、九真郡……这些名字你在中国史书里看到的“南方边郡”,其实都是今天的越南北部。

这段历史,在中国人眼里可能早已模糊,但在越南,是小学教科书重点内容。

他们记得征氏姐妹的反抗,也记得明朝在越南设“交趾布政使司”,推行汉化政策。他们不是忘不了中国的“好”,而是忘不了中国曾经统治过他们。

所以哪怕到近代,一看到中国军队开进河内,越南人条件反射地紧张。这种对“再一次被吞并”的担心,深深影响了胡志明的判断。

二战一结束,中国国民党军队就受命进入越南北方,理由是“接受日军投降”。带队的是云南军阀卢汉,20万人,控制了河内、海防等要地。

但问题是,这支部队不仅仅是“接收”,而是实实在在地干预越南政治:

他们扶持越南国民党,与越共公开对抗;

他们查抄越盟据点,抓捕左翼分子;

他们把缴获的日军武器交给反共武装,整整1.5万件。

胡志明当然紧张。他不是怕中国军队打他,而是怕国民党搞“郡县化”,就像明朝当年那样,直接吞并。

他对中国共产党没意见,但问题是——1945年的中国,蒋介石的部队还在。

“法国人可以谈,中国人可能不走”

在胡志明看来,法国人虽然是殖民者,但二战刚打完,国力虚弱,可以谈判。中国国民党不一样,兵强马壮还打着“接受投降”的旗号,很可能赖着不走。

所以他才会在1946年选择和法国签《法越初步协定》,哪怕这是“带刺的枣”,他也得咬下去。有人说他“亲法”,但其实他是想在乱局中保命。他赌法国人撑不久,中国国民党早晚要撤。

结果他赌对了。1946年底,国民党军队撤出越北;而法国果然没撑住,8年后被越共赶出了印度支那。

1949年,中国共产党建国,第一时间宣布承认越南民主共和国,成为世界上第一个和越南建交的国家。

这时候的中国,和国民党时代完全不同。毛主席、周总理、朱德、彭德怀……这些名字,对胡志明来说,不是“压迫者”,而是“同志”。

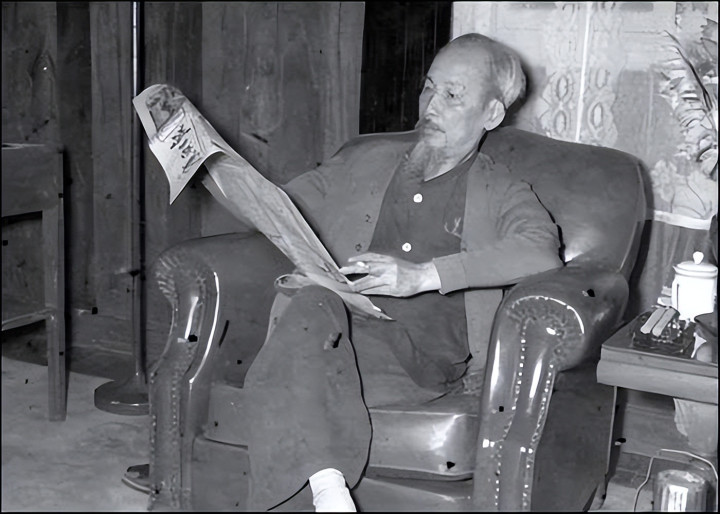

从1950年到1954年,中国派出军事顾问团、提供大量物资援助,帮助越南打赢了奠边府战役,彻底赶走法国人。可以说,如果没有中国共产党,越南不可能赢得第一次抗法战争。

这也是为什么,胡志明后来多次访问北京,始终把中越关系放在最重要的位置。他曾说:“越中情谊比山高、比海深。”

中国立场怎么看这事?“理解、包容、战略性”

站在中国的立场看胡志明的选择,我们需要放下情绪,看到更大的格局。

第一,国民党军队的行为,不代表中国人民的愿望,也不代表新中国的政策。胡志明怕的,是国民党不是中国人。

第二,胡志明最终还是选择了中国共产党,选择了联中抗法,这说明他真正信任的是新中国。如果他真的“反中”,怎么会在1950年主动寻求与中国建交?

第三,中越之间的历史纠葛,不该成为彼此之间的障碍,而应成为相互理解的背景。中国人要知道,越南对中国的防备是历史遗留问题,同时也要看到,他们后来对中国的信任是建立在血与火的合作基础上的。

历史告诉我们:小国在大国之间求生,靠的不是情绪,而是判断力。而大国对小国的态度,也不能只看一句话,而要看长久的合作和信任。